«Малая земля» Сергея Гаврилова (часть вторая)

Начало мемуаров тут. «Дом, в котором живет наша семья, постройки 30-х годов. Именно тех лет, когда моя мать, бежавшая из умиравшей от голода Воронежской области, добралась со своей бабкой до относительно благополучной Москвы. Читатель решит, вероятно, что вот сейчас последует занудное изложение фамильной родословной, генеалогического древа. И ошибется. Во-первых, эти записки – не автобиография, а просто попытка воссоздать реалии прежней жизни. Тем более, по части родословной, честно говоря, осталось немного сведений. Причина проста: в известные времена (которые некоторым ныне представляются благословенными) люди сторонились своих родственников. Кто угодно мог оказаться врагом народа, кто-то был в плену, многие жили при оккупации. И, не дай Бог, укажут на тебя, как на евангельского Петра. Поставят клеймо: «поддерживал связи». А уж прародители, безответственно жившие еще до революции, вообще решительно ничью биографию не украшают. Потому-то про родных предпочитают помалкивать, а история фамилии (обычно довольно драматическая) не является предметом обсуждения.

О доме. Сказывают, вначале выстроили два корпуса, а после превратили здание в литеру «П», соединив части жилой перемычкой. Поразившее когда-то местный народ словцо «перемычка» застряло в головах так прочно, что со временем прилепилось к получившемуся внутреннему двору. Дети говорят: «пойдем гулять в перемычку». В перекладине, то есть именно перемычке, солидная аптека с блестящей кассовой машиной, кассирша накручивает приводную ручку. Сюда захаживают страшные инвалиды за непонятным «промедолом». И еще в двух подъездах этой шестиэтажной части – лифты, единственные в районе! Жильцы прогоняют детей, забегающих покататься. Однажды попробовал и я. Однако застрял между этажами: контакт пружинного пола не воспринял веса недокормленного мальчика. Нечего и говорить, все без исключения квартиры коммунальные.

Мой дед по матери – главбух оборонного института. Фигура, чуть ли не следующая после директора! (Все-таки не получилось обойтись без личных обстоятельств, извините). Со своей второй семьей он проживает в нашем же доме. Изредка бываем мы у него в гостях, на правах бедных родственников. Я дивлюсь большому роялю, роскошной радиоле «Урал», вазочке с невиданными конфетами, стоящей в буфете, хотя вроде нету и праздника. Наконец, подстаканникам, в которых подают стаканы удивительно крепкого чая, какого у нас почему-то не водится.

Дед живет при всем том в единственной комнате; в квартире проживают еще две семьи! Это не удивляет: а что такого, обычное дело. Иные живут и в подвале – ну почти, поскольку есть все-таки окошки, выходящие в приямок, где вечно скапливается всякий мусор. Наша-то комната прекрасная, на третьем этаже, с балконом, 15 метров (на пятерых). Летним утром будит сначала оглушительное чириканье воробьев в «перемычке», а потом гудок завода имени Сталина. В 1961-м построили рядом, на подсыпанном обрыве, дом из панелей. Мы еще не знаем, что он – «хрущевка» или даже «хрущоба». Конечно, потолки в нем пониже, и странный «совмещенный санузел»… Но это же новый дом! Новостройка, словно в прославленных Черемушках. И оказалось, в нем мы получаем квартиру. Почему квартиру – комнату, наверно? Не укладывается в голове, что семья может занимать одна целую квартиру, да и зачем?

Скарб перетаскивается с торжеством, старый диван отлично скользит по обледеневшему асфальту. Огорчило одно: прямо у новенькой двери подъезда по светлым плиткам панели кто-то вывел известное русское обозначение гениталий. Три огромные буквы намалеваны черным строительным варом. Попытки жильцов отскоблить непристойность ни к чему не привели. Вся последующая чуть ли не полувековая история дома сопровождалась борьбой с похабной надписью. Минимум раз в сезон замазывали ее квадратом дичайшего цвета; но множество слоев масляной краски отшелушивалось по весне, вновь являя миру короткий и крепкий вердикт безвестного строителя. Несколько лет назад дом снесли, вместе с тем, первым. Вместе с той самой перемычкой. Чтобы возвести на месте бывшей окраины (ныне ставшей близким к центру лакомым районом) новое дорогое жилье. Когда ломали дом, последней упала плита со скабрезными литерами.

Саратовский газ. Вечером, ложась спать, требую я от матери: расскажи сказку. Та начинает что-то рассказывать, потом язык заплетается, и лепечет она, засыпая, какую-то чушь… Я смеюсь и сержусь, мне кажется, она нарочно притворяется. И только позже понял, как тяжело приходилось родителям. Утром поднять детей и собраться самим, вскипятить чай на керосинке. В ванную (с холодным краном), в туалет – очередь соседей. Детей – закутать, на санки и в садик, самим на работу. Вечером забежать в магазин, приготовить ужин, подогреть воду, застирать детские вещи – в корыте, на доске. Приготовить на завтра обед. Хорошо, если зима: можно сварить суп на несколько дней и выставить кастрюлю на балкон. А летом, в жару ведь ничего и не запасешь! Единственный выходной день тоже посвящен хозяйству. Во-первых, снова к магазину: теперь уже занимать на его заднем дворе, пропахшем рассолом, очередь за яйцами. Шли семьями, чтобы товар отпустили на всех. Стоять предстоит долго, дети (с химическими номерами на ладошках) играют поблизости. Наконец желанная очередь подходит…

Едем в трамвае на Даниловский рынок. Хорошие хозяйки знают – выгоднее приехать как можно раньше. Чудесно потом с рынка, минуя развалюхи и лабазы, пройти в «Даниловский мосторг», присмотреться к товарам. На прилавках изобилие: тяжкие рулоны габардина, меховые горжетки с лисьими мордами, мужские галоши и женские ботики, пыльники, патефоны и пластинки, целлулоидные расчески и веера. Для галош продаются блестящие металлические буковки. Впечатляют восхитительные круглые лестницы на верхние этажи. В воскресный день надо мыть полы – у себя и (в очередь с соседями) в местах «общего пользования». Ставить на керогаз оцинкованный бачок: кипятить белье, для кипячения покупается в лавке (трудно выговорить) – тринатрийфосфат. Мыть детей, и как-то помыться самим. И много еще всякого. Разумеется, дети привлечены в помощники, хотя бы выносить мусорное ведро на помойку. Вот являюсь я в лавку за керосином: керосинщик вставляет металлический жетон в прорезь железного аппарата, перебрасывает рукоять, в бутыль выливается ровно литр керосина. Я восторженно мечтаю, что, когда вырасту, наверно, тоже буду продавать керосин.

Однажды разносится слух, что в дома собираются проводить «саратовский газ». Толком никому ничего неизвестно. Близ шоссе появилась газовая станция со странными металлическими цилиндрами. В квартиры потянулись трубы. Наконец привозят плиту, та с трудом помещается на тесной кухне, где у каждой хозяйки свой маленький столик. Плита, конечно, делается предметом пристального исследования, со своими странными изогнутыми патрубками и откидными подставками. На стене повис похрюкивающий счетчик, в его петельки приходящий газовщик будет вкладывать заполненные «жировки» на оплату. Сюрпризом оказалась газовая колонка: ведь только теперь, собственно, ванная и могла использоваться по прямому назначению. Жутковатыми кажутся трубы, черный дымоход, никелированный аппарат, в котором как-то опасно взаимодействуют огонь, вода и газ… Зато чудесно помыться по-настоящему, да и со стиркой проще. Пошли глухие разговоры, что в самом центре Москвы от газа взорвался дом, потом – еще один. В газетах, конечно, ничего такого нет. Поначалу опасались сразу избавляться от керосиновой утвари, части керогазов пылились среди хлама, впоследствии подевались куда-то… Но в лавке долго еще продавали керосин: за ним приходили жители близкой деревни Новинки, обитатели бараков и им подобные бедолаги. Со временем исчезли и эти остатки прошлого.

Сел и съел. Портрет товарища Сталина встречает нас, детей, прямо в детском саду. Рядом с ним под стеклом – «Режим дня». Я читаю: режем, и отношу это к нянечке, которая прямо под указанной таблицей нарезает к обеду хлеб. На второе дают картофельное пюре и маленький ломтик селедки; если селедку измельчить и перемешать с картошкой – очень вкусно. Когда я пришел впервые в детсад, мне, как грамотею, выделили особый шкафчик: вместо яблочка или вишенки, как у прочих – на наклеенной картинке изображен малолетний едок, а под ним надпись, которую я легко прочитал: «сел и съел». Вообще-то даже несколько обидно.

Основная доминанта существования для нас – минувшая незадолго война. Кто воевал; кто вернулся из эвакуации, из Кемерова, и все вспоминает, чего недосчитался в опечатанной квартире. Шепотом говорили даже, каковские именно обокрали, да ведь разве сделаешь что? Еще иногда донашивают обмундировку. Украшением бедноватых комнат служат привезенные из Германии вещи. Ребятишки рассматривают родительские медали. Во дворах играют в «наших» и «немцев». Калеки просят милостыню на рынках. Детям указывают, куда в 1941-м упала бомба, разрушив часть дома. Где (в недальнем Коломенском) стояла зенитная батарея, и разматывали с лебедок тяжелые тросы аэростатов заграждения. Да и на серых стенах домов угадываем мы надписи мелом, стрелки – явно с военных лет. На промышленных объектах красуется камуфляж, какие-то ложные окна, намалеванные, дабы сбить с толку немецких летчиков. В укромных местах можно свободно наткнуться на сгоревший военный автомобиль, корпус авиабомбы, подобрать гильзы зенитного пулемета. Но вот что удивительно: никто из вернувшихся фронтовиков не повествует ни о каких геройских подвигах и победах. И никто не ждет таких рассказов. Рассказывать начали позже. После неожиданно пышного празднования годовщины Победы в 1961 году. Когда вышли книги Симонова и других, и стало понятно, в каком духе излагать войну. А тогда фронтовики помалкивали. И пили водку. В пьяном виде выскакивали у них речи, которые они, протрезвев, умоляли забыть. Да и «День победы над Германией» отмечается пока лишь короткой строчкой на черном листке отрывного календаря. Поколение, родившееся перед войной, – целиком в сегодняшнем дне; девушки, кончающие семилетку, наглаживают белые воротнички к синим платьям и мурлычут из оперетты: «Разговор на эту тему портит нервную систему»…

Товарища Сталина видим мы только на портретах. Однажды мельком довелось на трибуне Мавзолея – во время демонстрации. Именно в единственный первомайский день, после прохождения Красной площади, когда народ расслабляется, и серьезное мероприятие переходит в гулянье, можно купить у цыганок великолепные мячики на резинке, с яркой цветной фольгой. Но жизнь непростая задевает и нас, малолеток. Мы отлично знаем, что есть некоторые вопросы, которые не следует задавать взрослым. Когда воспитательница говорит, что вот этот мальчик, известный под фамилией Иванов, отныне будет Петров, никто не интересуется – почему. Мы ощущаем: в стране и вокруг происходит нечто опасное, что полагается знать только старшим. С детской чуткостью улавливаем и растерянность старших, затаенное бессилие перед неназываемым.

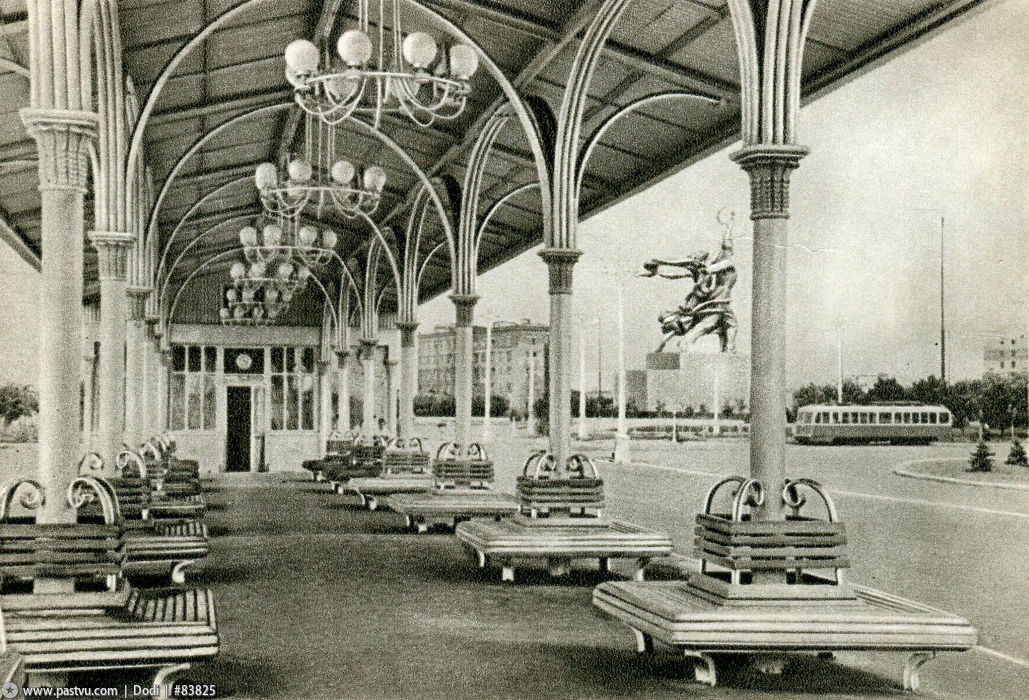

Институт. Район считается отдаленным, до войны тут была, кажется, даже и не Москва. С городом связывает нас трамвай. Трамвай уже издалека обозначается своими огнями: каждой цифре соответствует цветовой код, так что понятно, какой номер подходит; правда, у нас ходит только один номер – 47-й. Кондуктор дергает за шнурок, у кабины вагоновожатого брякает тяжелый звонок, вагон трогается. Билет стоит 30 копеек, деньги значительные, уж лучше накопить рубль десять копеек и купить вкусное эскимо на палочке (и еще останется фольга – «золотце», годящееся для обмена на что-нибудь). Но прокатиться пару остановок можно ведь сзади на буфере, не правда ли? Трамвайные сети были тогда обширными, маршруты длинными. Наш 47-й позволял пересечь весь город с юга на север, до самой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Посещение выставки (нечастое) – настоящий праздник. За скромную цену входного билета получаешь немыслимое право свободно зайти в любой павильон-дворец, в оранжереи, розарий. Высоко ценятся выставочные гастрономы, где, уверяют, можно купить экстраординарный товар. Люди рассуждают: выставка ведь, туда, конечно же, завозят самое лучшее. И на каждом шагу продают здесь неописуемой вкусноты сосиски в тесте.

Если надо пересаживаться на метрополитен, то полагается ехать до Калужской. Тоже праздник: входишь в мраморный дворец, в кассе надо купить билетик и предъявить при входе. В метро стоит всегда особенный чудесный запах (только позже я понял, что это запах креозота от пропитанных шпал). Впрочем, ездить куда-то приходится нечасто. Сердцем нашего района является Институт. Его все так и называют. Это знаменитый НИИ-6 Наркомата боеприпасов. Именно его и прикрывали в войну зенитки в Коломенском. Как раз на его сооружениях красовались бутафорские окна. Практически все вокруг принадлежит Институту. Детский сад, клуб «Знамя», куда бегаем в кино. И почти все жители работают в Институте. Впрочем, ездит кое-кто на завод имени Карпова (сейчас Брынцалова). Есть карповский садик, карповские дома. Низший разряд…

Вся жизнь моей матери прошла в Институте. По вечерам обсуждают сложные институтские обстоятельства, нам, детям, совершенно непонятные. Чаще всего слышатся слова: «Мильчаков» (это начальник отдела) и «выслуга». Крупные предприятия всегда были очагами соцбыта. Собственно, и дом-то сам институтский: даже ремонтом озадачиваться не приходится, раз в два-три года приходят мастера из ЖКО, намазывают мочалом на стены меловую краску, по ней прокатывают резиновым валиком, нанося серебрянкой превосходный изящный рисунок. Когда я читал в чеховской «Каштанке» про комнату «с грязными обоями», то совершенно не представлял себе, что такое обои.

Детский сад, садовская «дача», лагерь – все институтское и доступное. Даже о воскресном отдыхе заботится таинственный и всемогущий местком. Летом устраиваются «массовки»: семейные выезды в крытой брезентом машине на поляну, к реке. Институтская буфетчица развертывает столики с вкусной шипучей водой «Золотой ранет», начальник связи института запускает передвижку, из репродуктора льется музыка – ну разве не благодать? Но случалось и иное, тайное и жуткое. Содрогались стекла, страшно грохало там, за высокими заборами, за колючей проволокой. Устремлялась в ворота колонна машин «скорой помощи». Моя мать, хоть и не была на фронте, повидала такое, чего не стоило бы видеть людям. Институт стоит до сих пор. Обросший в 70-е новыми корпусами, сейчас захирел, растерял и все свое достояние, и прежний авторитет.

Зоя Космодемьянская. Наша школа долго была единственной в округе. Потом появилась и вторая; но нашу, главную, всегда называли «красная школа». Таких кирпичных четырехэтажных зданий до сих пор много по Москве: типовая «школа-госпиталь» с бомбоубежищем; в войну эти школы успешно использовались по своему второму назначению. Для нас, малышей, школа – пока заманчивое будущее. Перед зданием на постаменте каменный художественный истукан, «школьница» с портфелем. Спрашиваю у матери:

— Мам, это кому памятник?

— Зое Космодемьянской, наверно…

Ага, думаю, значит, училась она здесь. Множество наших игр затевается вокруг школы, и местный сторож, «дед», гоняет нас с метлой. Дед живет тут же, в школьном здании – обычное дело в то время. Но вот приходит заветный день, куплена форма с ремнем и буквой «Ш» на пряжке, фуражка, портфель, деревянный пенал, перышки… Мне, право, неловко: будто я пересказываю набившие оскомину воспоминания о сборах в дореволюционную гимназию. Но что поделать: в 50-е годы и форма школьная, и порядки, по чьей-то странной прихоти, были копией старых гимназических. И даже раздельное обучение полов отменено только что. Жизнь, сконцентрировавшись теперь в школе, обозначилась стороной, ранее выпадавшей из поля зрения. Оказывается, наряду с полушерстяной школьной формой, существует ее убогий хлопчатобумажный вариант, и некоторые родители способны оплатить только его. Иные из одноклассников совершенно не в состоянии учиться, ничего не усваивают. Постепенно такие вымываются из школы и исчезают; куда – мы не задумываемся.

Но какая ни была форма, вскоре она уже покрыта пятнами чернил. В тех же пятнах наши руки и лица. Фиолетовые чернила разливает в чернильницы по утрам «дед». На уроке труда первым делом мы мастерим лоскутные «перочистки»… Однако я снова, кажется, скатываюсь на «Кондуит и Швамбранию» Кассиля. Ладно уж, доскажу о пишущих приборах, тоже ведь своего рода история. Классе в шестом – постепенно, сначала для отличников, вводят «самописки», строго «с открытым пером». Грязи меньше не стало, авторучки были дешевейшие, лопались и подтекали, а если вдруг кончались чернила – перекачивали от соседа по парте. Позже, в середине шестидесятых, появляются шариковые – пока еще громадный дефицит. Мы в 11-м классе, нам дозволяются вольности. Предмет общей зависти – многостержневые модели, с множеством цветов. Пройдет пара лет, и Москва покроется сетью палаток «Заправка шариковых ручек».

Возвращаясь к 50-м годам, упомяну только одно: с точки зрения школьных порядков, на первом месте стояла дисциплина. Четверка по поведению означала не «хорошо», а чрезвычайный случай, вызванный тяжким проступком. Тройка, как объясняли, – предупреждение об исключении. Нашу строгую директрису панически боятся даже родители. Вот выстраивает она нас, первоклассников, в шеренгу: что-то набедокурили…

— Товарищ Сталин учит, что кругом враги… Где же они? А вот они, враги! — и указывает на нас, детишек. Тут иные и штаны намачивали.

Тамбовский и воронежский. Наш человек не слишком удивится тому, что семья, где двое взрослых имеют квалифицированную работу, может быть бедной. Бедность вокруг была нормой, не воспринимаясь как-то трагично. Роскошные вещи на прилавках ведь и не предназначены всякому, а только людям, имеющим заслуги. Неудивительно, что в послевоенные годы каждая семья выращивает картошку на клочке земли, и жалкими огородиками поделен весь речной берег. В крутой части держат даже погреба. Осень – это запах дыма от тлеющей ботвы. Питание скудное, но тогда казалось нормальным. Толстые серые макароны – отличный ужин, особенно если с маслом. На крайний случай выручала тюря – вода, лук, постное масло и призасохший черный хлеб. Магазинные котлеты – лакомство на воскресный обед. Покупали кофе «Новость» из ячменя и цикория. О том, что существует другой, настоящий кофе, я узнал много позже. Разумеется, постоянно хотелось есть. Тянули в рот недозрелые ягоды, черный паслен. Мать моя, хотя родом из села, старательно ловит приемы «московской» кухни, и вообще склонна к кулинарным экспериментам. И вот являются на нашем столе голубцы в листьях липы, варенье из физалиса. Она в числе первых пробует рецепты, перенимаемые рачительными хозяйками друг у друга. Например, искусственная «красная икра», для которой следовало провернуть в мясорубке селедку, вареную морковь, плавленый сырок «Дружба» и что-то там еще.

На фото выше исторический «14-й дом», центр местной жизни. Там, где желтая вывеска, находился продовольственный № 37. Далее располагались: булочная-кондитерская, ателье, магазин «Ткани-обувь-галантерея-трикотаж-парфюмерия», известный в народе, как «ширпотреб». И, наконец, пивной зал. Отдел гастрономии 37-го магазина в пятидесятые годы. Итак, за продуктами ходим мы в гастроном № 37. Раньше на вывеске стояло: «Продовольственный магазин». Потом все стали «гастрономы» (ну нет совершенно у нас аналога слову «Foods», даже и в царское время писали: «Припасы» – столь же нелепо, как теперешнее «Продукты»).

Магазин кажется огромным храмом продовольствия, таким же торжественным, как и само перекатывающееся слово «продовольственный». Вошедший попадает к мясному отделу: на стене – схемы разрубки туш, «Ассортиментный минимум», а также «Нормы отпуска товара в одни руки», неизменная примета социализма. Колоссальных размеров мясорубки извергают горы яркого фарша, который мать (странно) никогда не берет. Далее гастрономический отдел с колбасами, ветчинами и сырами. Народ скользит равнодушным взглядом по пирамидам банок с крабами, паштетами, и покупает сто граммов дешевого зельца. Я спрашиваю, глядя на витрины:

— Мам, а в чем разница окорока: тамбовского и воронежского?

— Не знаю, сынок, не пробовала: нам не по карману ни тот, ни другой.

О холодильниках никто не ведает; масла, сыру, колбасы берут по 100-150 грамм в «пергаментной» бумаге.

— Вам порезать или кусочком?

— Порежьте, конечно: дома-то не нарежешь так ровно…

В витрине молочного отдела кумыс в бутылках, о нем я читал в толстой книге «Манас Великодушный». В самом конце – овощная секция. Лотки с простой квашеной капустой и вкуснейшей (но малодоступной) «провансаль». Соленые огурцы вылавливает из страшной бочки продавец в резиновом фартуке. Чаще всего спрашивают картофель. Продавщица отодвигает дощечку, и из стены выплескивается на весы поток картошки. Советский гастроном 50-х фундаментален; покупатель не должен видеть, откуда берутся товары. Нам, детям, кажется, будто магазин напрямую присоединен к неким закромам родины, где всегда в изобилии и картофель, и красивый говяжий фарш, и постное масло, льющееся из крана, встроенного прямо в стол, и черный хлеб с бумажным пояском, волшебно являющийся изнутри полок. Магазин словно сообщается с экзистенциальными основами самого бытия. Никакие нынешние роскошные супермаркеты уже не вызовут этого странного чувства.

В сумасшедшие 90-е годы вечный, как могучий СССР, гастроном – вдруг закрылся. И явился вместо него блескучий «Олби дипломат». С двумя кассами: рублевой и валютной. Постепенно заносчивый «Олби» скукожился до одной секции, а после тихо скончался. Сейчас в бывшем тридцать седьмом – что-то невнятное, не стоящее внимания. Жаль, конечно.»

Продолжение следует…